気密性能を表すC値はどの程度確保すべきか?専門家による解説

C値とはなにか?

C値とは、住宅の気密性能を表す数値のことです。

その家の大きさ(面積)に対して、どの程度の面積のスキマが存在するのかを表した数値になります。

ですので小さい数値の方が、気密性能が良いことになります。

単位は、[c㎡/㎡]なので、表記上は単位無しとなります。

では、気密性能とはどんなものなのでしょうか?

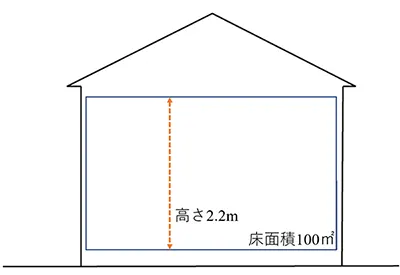

とても簡単な例で行くと、真四角の箱のような床面積100㎡の平屋の家があるとします。

スキマが全くなければ、スキマの面積の大きさは0 c㎡です。

なので、C値は 0 c㎡ ÷ 100㎡ = 0 となります。

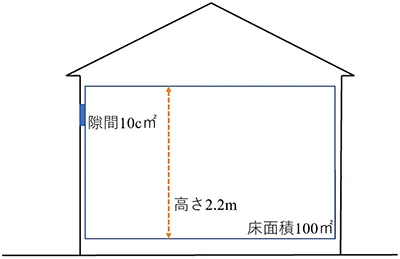

この箱に、1 0c㎡のスキマが空いたとします。

この場合のC値は、

10 c㎡ ÷ 100㎡ = 0.1 となります。

厳密には、相当隙間面積と言うスキマの量を測定して、仮想的にスキマを求めるので、実際に空いているスキマの面積とは若干違いますが、とりあえずは仮想のスキマと実際のスキマが同じと考えても良いでしょう。

C値測定方法とその費用

計算では求められないC値の測定方法

気密の性能であるC値は実際に建設される建物において、基本的には計算で求められない。一方で断熱脳性能を表すQ値(今ではUA値を使う)は計算によって求めることが一般的です。

そこで、実際に建てられた建物に対して測定を行う事が一般的となっています。いわゆる、気密測定と言うものです。

正式には建物が完成した段階で計測するものなのですが、既に完成してしまった建物を計測しても、もし良くない数値だった時にやり直しが利かないので、一般的には気密施工を終了した段階で計測します。

上の写真のような専用の機械(気密測定器)で計測します。

この機械によって、家の中の空気を徐々に抜いていきます。もし、スキマが小さければ、そとから入ってくる空気の量が少ないので、家の中の空気が薄くなっていき、気圧はどんどん下がっていくことになります。

この家の中の気圧と、家の外の気圧の差を利用して、その家にどの程度の大きさのスキマがあるのかを計算して求めます。

気密測定は大体2時間もあれば、十分に終えることが可能です。

測定費用の相場と見積もりポイント

気密測定の大体の費用感は、3万~8万程度と言ったところが多いかと思います。

見積もりのポイントとしては、何回気密測定を行うのかという事です。

正式な気密性能を知りたい場合は、建物が完成した段階で計測することが求められます。

しかし、多くの場合この段階で測定してもし不備が見つかった場合、気密改善が出来ない場合があります。

この懸念から、気密測定は気密施工が終わった段階で実施することが殆どです。この段階であれば、もし不備があったとしても改善することが可能です。

もし、正式な気密性能と事前に修正が効く段階での気密測定の両方共を望む場合は2回測定して貰う事を依頼しましょう。その場合の費用は上記の2倍となることが一般的です。

気密性能(C値)の必要性と懸念

気密性能(C値)は何のために必要なのか?気密は息苦しくないのか?

スキマを無くすことが、どれだけ重要なのでしょうか?

古い建物だと、よく隙間風が入ってくると言った体験をしたことがある人も居ると思います。冬場はこの隙間風が寒くて仕方がないと言った経験のある人であれば、スキマを減らすことにそれほど違和感はないかもしれません。

しかし、昨今のマンションなどではコンクリートでできた建物もあり、当初から隙間はそれほど多くありません。なので、スキマがあることにそれほど不便を感じていない人も多いと思います。

むしろこれ以上スキマを無くすと、息苦しくなるのではないか?

と言ったような、単純な疑問も湧いてきます。

気密性能は何のためにあるのでしょうか?

簡単に答えを言うと、気密性能は

「換気扇の効きをよくするために必要」

なのです。

近年では、家の中で24時間換気扇を動かせるように建物を建てることが義務付けられています。

これは、窓を開けなくても家の中の空気が常に入れ替わっている状況をつくるためなのですが、単に換気扇が動いているだけでは上手く換気できない場合があります。

先ほど登場した箱の家にもう一度出てきて貰います。

この箱に換気扇を付けて動かします。

もし、余分なスキマが無ければ、上手く家の中の空気が入れ替わります。

しかし、もしこの箱の家に予定外のスキマがあったらどうでしょう?

今度は、本来入ってほしい場所から空気が入らずに、別の流れが出来てしまいました。

このように、換気扇によって空気の入れ替えを効率良く行おうと思った時には、想定していない場所にスキマがあっては、換気扇による空気の入れ替えが上手く出来なくなってしまいます。

つまり、気密をすると息苦しくなるのではなくて、気密が上手くいかないことによって、換気扇の空気の入れ替えに不具合が生じて、息苦しくなるのです。

気密性能は、この換気扇を効かせるために重要なのです。

快適性が増し、冷暖房費を減らすことが可能

また、単純に隙間の量が減るとその分の空気の流れによる熱の出入りを減らすことが出来ます。

このことによって、冬であれば寒さを軽減することが出来て、必要な暖房に使う電気代等も減らすことが可能で、夏であれば冷房に使う電気代も減らすことが可能となります。

外部からの侵入を防ぐ

隙間が減るという事が、鳥やねずみと言った害獣や虫などの害虫を減らすことが可能です。

古い住宅であれば、屋根裏を殆ど防ぐ習慣が無かったため、ねずみが侵入て天井裏を走り回ったり、鳥が知らない間に屋根裏に巣を作っていたという事も頻繁に発生していました。

また、蜂なども隙間を利用して侵入した屋根裏や床下などで巣を作っていたというケースもあります。

更に、隙間を厳密に減らしていくと外部からの花粉の侵入を防ぐことも可能となります。ですので、C値が低くなると家の中にいる時だけ花粉症がマシになると言ったこともよくあります。

このように、隙間を無くすことは単純に外部からの侵入を防ぐことにもなるのです。

目指すべきC値はどの程度か?

昔あったC値の基準

では、C値はどの程度の数値であれば安心なのでしょうか?

実は、以前には努力目標の数値が設定されていました。

それが、平成11年基準と呼ばれるものです。

この時は、大阪や東京のような地域では、C値の努力目標は『5.0』

とされていました。

しかしこの基準、いつの間にか無くなってしまっています。

明確な目標が公的には定められていないものですから、今では様々な目標数値が乱立しています。

目指すべきC値。気密を確保するために知っておくべきことは?

一体どの数値を目指せば、良いのでしょうか?

とてもシンプルな話だと、C値は低ければ低いほど気密性能が高く、その分換気扇も効きやすくなります。

なので、換気扇を効率よく効かせるためにはC値は0が理想なのです。

しかし、このスキマをゼロにすることは可能なのでしょうか?

実際に住む場所を想像すると、どうでしょう?

換気扇は24時間ついているタイプのものだけではありません。

お風呂やキッチン、トイレの換気扇は24時間稼働するものとは別の場合もあります。

窓にも最近ではかなり少ないスキマのものもありますが、若干はスキマがあります。

知らない間に、排水の場所から空気の出入りができるようになっていしまっているケースもあります。

こういった、実際のことを考えるとゼロにすることは限りなく不可能に近いですし、いったんゼロに出来たとしても、それをずっと維持することも難しいでしょう。

なので、ゼロを目標としつつも出来る限りの気密を確保することが重要です。

また、必要な気密性能は換気の仕方によっても若干変わります。

換気の仕方にはいくつか種類がありますが、換気には必ず

「空気が家に入る側」と「空気が家から出る側」があります。

このどちら側に換気扇を付けるかによっても換気扇の種類が違います。

第1種換気で目指すべきC値

『第1種換気』と言えば、入る側、出る側、両方に換気扇がついている換気をいいます。

ですので、常に一定の換気量が確実に確保できます。

【第1種・第2種・第3種換気の違いを詳しく知りたい場合はコチラ】

この場合は、第2種換気や第3種換気と比べて、計画通りの換気が行いやすいです。

なので、気密がそれほど低くなくても割と換気が出来てしまうのです。

それでも目標のC値としては、0.5は切りたいところでしょう。

(Heat20という、学者で構成される団体では「HEAT20設計ガイドブック2021」にて目標とすべきC値を0.5~0.9程度と示しています。)

第2種・第3種換気で目指すべきC値

第2種換気の場合は、出る側に換気がついていません。

第3種換気では、入る側に換気がついていません。

ですので、常に計画通りの換気が維持できるとは限らなくなります。

この場合は気密性能がより重要になります。

例えば、第3種換気で入る側を通る通気量を調べた実験があります。

概要は次のような感じです。

・出る側:換気扇を設置

・入る側:通気用の換気口(換気穴)があいている。ここを通る空気の量を計測する。

この場合、仮にC値が1.0であった場合でも出ていく空気の量に比べて、入って来る空気の量は半分(50%)になっていまいます。

残り半分は、本来換気をしたい場所とは別のところから入って来ていることになります。

では、どのくらいのC値があると良いでしょうか?

通常、換気扇を計画する場合、本来必要な換気量を上回るように計画します。

通常、換気量は

0.5回換気

といって、大よそ必要な空間の体積の半分以上を1時間で換気出来るように計画します(正確には半分ではありませんが。)

少し多めと言っても、世の中で販売されている換気扇は丁度の換気量を確保できている換気扇はあまりなく、割と沢山の換気が出来るように容量が大きめに作られています。

部屋の大きさなどによってバラバラですが、ここでは仮に選ぶ換気扇が0.7回程度の換気ができるようになっているとします。そうすると必要な換気の量よりも1.4倍程度多めに換気が出来ます。

この場合、先ほどの実験の結果を参考にすると、70%程度の換気が実現できていれば、法律で求められている換気が確保できることになります。

70%の換気量を実現するために必要な気密性能は

C値:約0.5

(Heat20という、学者で構成される団体では「HEAT20設計ガイドブック2021」にて目標とすべきC値を0.5~0.9程度と示しています。)

と、なります。

この程度の数値を目指すと良いでしょう。

日本の伝統的な住宅の気密性能は?

余談ですが、古い日本家屋の場合、気密性能はどんなものなのでしょうか?

先ほど紹介した気密を測定する機械では、計測することは不可能です。

何故ならスキマが多すぎて、どれだけ空気を吐き出しても気圧が下がらないからです。

ですので、このような住宅は24時間の換気扇をつけることにあまり意味はありません。

C値の確保で最も重要なこと

最近で言う、ZEHや長期優良住宅、HEAT20と言った断熱性能を有する建物では、同時に換気扇の設置が必須となり、気密性能もなるべく高い方が換気に有利となります。

最近では気密の性能をランキングして争う傾向もあるようですが、気密はその建物によって変わってしまうものなので、参考程度にしかならないでしょう。その施工会社が平均してどの程度の気密性能を実現できているのかを把握することは重要ですが、何よりも重要なことは、あなたが住む家の気密性能を計測し、キチンと気密を確保して貰う事です。

【kicoriの気密測定実績を知りたい場合はコチラをクリック】

C値を上げるための秘訣、気密を確保して貰うためには?

どのような方法で気密を確保するのか?

気密をキチンと確保して貰う事が重要と言いましたが、このためにはどうしたら 良いでしょうか?

まず、気密を確保して貰うための大前提としては、その施工店さんが気密施工をした経験があることが何より重要です。気密施工は慣れてしまえば簡単にできるようになるのですが、慣れていなければどこにどうやって気密を確保すべきかを判断することがとても難しいのです。

要は、初心者で無いことが重要です。

また、目標の気密性能を予め決めておくことも大切です。

そして、実際にあなたが建てる家でしっかり気密測定を行って貰い、気密が不足する場合は、スキマを埋めるための工事を追加で行って貰う事で確保が出来るのです。

また、気密の確保の仕方にはいくつか種類があります。

ここではいくつかの気密性能の確保の方法をご紹介します。

断熱材で気密を確保する方法

本来、断熱材は断熱性能を確保するための建材です。

ですので、気密を保つ役割は本来になっていません。

しかし、アクアフォームやアイシネンと言った、吹付ウレタン断熱の場合、断熱材が同時に気密を保つ役割を果たすことが出来ます。

なぜなら、吹付ウレタンは接着剤としての性能もあるからです。

ウレタン自らが柱にくっ付いてスキマを無くしてしまい、更にこのウレタンが膨れることで断熱性能を確保するのでその他のスキマを埋める役割も果たします。

この場合、将来的に断熱材がくっついたままの状態を保てるのかなどの確認は必要ですが、気密性能の確保はかなり手軽に実現できます。

気密用のシートを貼る方法

グラスウールなどの断熱材では、断熱材単体では気密を確保することは出来ません。グラスウールの場合はグラスウールが入っている袋を利用して、袋と袋のつなぎ目をテープなどで留めることで気密を確保します。

また、断熱材とは完全に別で気密用のシートを屋内側に貼ることで気密を確保することも出来ます。

構造躯体を利用する方法

セルロースファイバーなどの断熱材では、湿気を壁体内に流通させることを目的としている工法もあります。湿気は空気よりも分子が小さいため、湿気は通して、空気を遮断ことが可能な材料が存在します。

これを利用することで、気密を確保することも可能です。多くの場合、構造用の板材としても兼ねていることが多く、この板材によって気密を確保します。

どの方法にせよ、気密工事で大事なことは長年経ってもその気密が維持されているかどうかです。

その辺については、施工店さんの考えをしっかり聞いておきましょう。

窓や玄関などの開口部における気密が重要

C値を良くするためには、窓や玄関と言った開口部と呼ばれる部分の気密も重要になります。

一般に窓は施工ではなく、窓自体の気密性能が問われます。

ですので、窓を選ぶ際にはどのような気密性能を持った窓なのかを事前に確認しておくことが重要です。

また、窓の開き方による違いも気密性能に大きく影響します。ふすまのように開け閉めを行う「引き違い窓」は一般的に隙間が多いため、気密には向いていません。どうように上下に動かす「上げ下げ窓」も望ましいものではありません。出来る限り、「縦すべり窓」のようなドア式に開閉が出来るものの方が気密性能は上がります。

また、玄関ドアについては、ドア自体の気密性能も求められますが、それ以上に取り付け方によっても隙間が変わります。ドアの枠を、建物にどのように取り付けるのかで隙間の量が変わるため、気密測定の際にしっかりチェックしてもらっておきましょう。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)