2027年にエアコンの基準が変更される

一般的な家庭の中で、最もエネルギーを消費している冷暖房について、改めてその消費量を減らすべく世の中に販売される家庭用のルームエアコンの省エネ基準が2027年に変更されることが決定しました。

<参考>家庭用エアコンディショナーの新たな省エネ基準を策定しました

この基準変更はエアコンを製造するメーカー側に、製造するエアコントータルでどの程度の省エネ性能になるのかを決めるといった、少し複雑な基準となっています。製造する機種全てについて決められた省エネ性能を達成する必要は無いのですが、全体でこれまでの基準を上回った省エネ性能が求められるといった内容です。

また、省エネの評価方法も変わっていて、これまでは一定の決められた条件の中での省エネ性能を評価していたのですが、新たな基準では通常の生活を想定した状態での省エネ性能を評価することとなりました。

この変更によって、一体どのような変化があるのでしょうか。

中級の機種が高くなる?

現状の基準から、最も大きく変更が求められるのはメーカーで言うと中級程度の機種のようです。

逆に、最も安価な機種や最上位機種ではそれほど大きな変更は求められないようです。

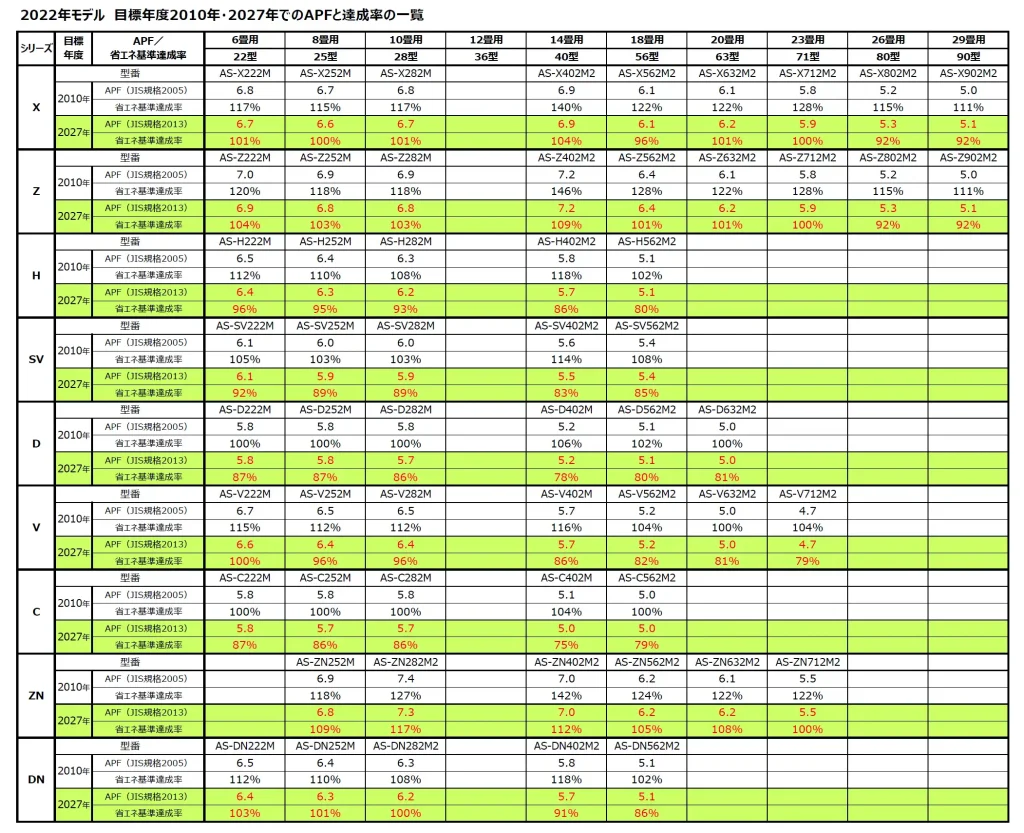

以下は富士通が表示している現行機種の新旧の基準達成比較です。

シリーズのXが最上位機種となります。

2027年の欄で、100%を下回る機種が、新たに対応が必要になる機種となります。

この達成率を見ていくと中級機種で未達成機種(C,V,D,SV,H)が多いようです。

ですので、この中級機種(おそらく一番世の中で出回っている機種)の価格が上がると予想されます。

最も省エネ性能が上がるのは14畳用

エアコンには通常、容量というものがあり、この容量によってどの程度の広さの空間を暖めたり冷やしたり出来るのかが目安として決められています。

比較的狭い部屋で利用されるエアコン(表の中の6畳用や8畳用)といった容量では、元の基準から13%程度アップした省エネ性能が求められるのですが、14畳用に関しては約34%もの省エネ性能のアップが求められています。これに続いてアップ率が高いのは23畳用で約31%です。これは、以前までの基準で特に省エネ性能が低かった容量の性能を上げた形となっています。

エアコンの室外機は、以下の容量でひとまとまりになっています。

6~12畳(2.2~3.6kW):同一グループ(同一筐体/系統)でまとめられることが多い。

14~20畳(4.0~6.3kW):ここで一段上のグループになるのが一般的。

23畳(7.1kW)以上:さらに上のグループ。多くのメーカーで7.1~9.0kWが同一グループ扱い。

ということで、この区切りとなる容量がこれまで何故か低い省エネ性能でも良かったのですが、ここが他と同様の評価になったと言えます。

ただ、この14畳用は最も売れ筋でもあるので、この14畳用が実質値上げになる可能性が高いと言えます。

エアコンの省エネ性能アップは高断熱住宅にとっては不利??

これまで、よく利用される機種の省エネ性能の大幅アップについて見てきました。

この省エネ性能のアップですが、良いことばかりなのでしょうか?

普通に考えれば、省エネ性能がアップすれば光熱費は減り、良いことのように感じます。

しかし、温暖化が進んでいる現状にとってはそうとばかりは言っていられないのです。

温暖化の影響で、世の中全体の湿度が上がっています。

このことが原因で、エアコンが設定温度に達して止まった際に、まだ湿度が高いままといった状況が多くなっています。

省エネ性能がアップすると言うことは、少ないエネルギーで目標の設定温度に達することになります。

実質的には、冷房の運転時間が短くなることになります。

ここに問題があるのです。

エアコンの冷房運転では、温度を下げることが主目的なのですが、同時に除湿も行っているのです。

ですので、冷房の運転時間が減ると言うことは、それだけ除湿をする時間が減ってしまうと言うことです。

まして、高断熱住宅のように殆ど温度が変わらない建物では更に冷房の運転時間が短くなります。

このことによって、更に高断熱住宅では湿度が高いままになってしまう可能性が高くなるのです。

顕熱比の改善は必須??

2027年以降、おそらくエアコンで注目されるようになるであろう性能は顕熱比というものです。

これは、冷房すると同時にどれだけ除湿できるかの性能を表すものです。

これまではこの性能が着目されることはあまりなかったですし、実際この顕熱比がメーカー間で大きく違うということもそれほどなかったです。

しかし、2027年の制度変更をきっかけにこの顕熱比が工夫された機種が出てくるものと思われます。

顕熱比の代わりにみるべき性能は?

とはいえ、現状は顕熱比が改善された機種はそれほどありませんし、将来的に必ず出てくると言えるものでもありません。

では、現状において何に着目すべきかと言うことなのですが、これについては「再熱除湿」が出来る機種かどうかと言う点です。

この機種であれば、冷房の光熱費はあがってしまうのですが、高湿によって不快を感じることを減らすことができます。

まとめ

2027年のエアコンの省エネ性能の変更によって、よく売れている機種に関して値段が上がる可能性が高そうです。

また、2027年の変更をきっかけに顕熱比という指標の重要度がより高くなる可能性があります。

現状では、再熱除湿の可能なエアコンを利用すれば、高湿による不快感を減らす可能性があります。

是非参考にしてください。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)