パッシブデザインによる設計とは何か?

パッシブ設計とはどんな設計手法か?

最近では、パッシブデザインと言う名前が色々なところで使われるようになったのですが、どうも元の意味が忘れ去られがちになっているように思います。もともとパッシブデザインと言うものは、省エネを実現させる設計手法の1種なのです。

2種ある省エネ手法

省エネ手法には以下の2種類があります。

- パッシブ手法

- アクティブ手法

前者がいわゆるパッシブデザインなのですが、これに対となるのがアクティブ手法です。

パッシブ手法は主に自然の力を活かした手法。

アクティブ手法は主に機械の力を使って省エネする手法を指します。

それぞれ特徴が違います。

アクティブ手法は機械を使うため、大きな省エネを実現するためには必須となります。しかし、残念ながら長期で省エネを行うためには機械の入れ替えが必要となり、結局コストがかかってしまいます。

これに対し、パッシブ手法は初期の設計をキチンとしておくと、長期にわたって省エネが実現できるため、1年単位の省エネ量はそれほど大きくありませんが、数十年と年月を減るとその効果が大きくなってきます。

パッシブデザインの具体的な方法

自然の力を利用する省エネ手法という事ですが、具体的には太陽の熱や光、風を有効に利用して暖房や冷房、照明にかかるエネルギーを抑えるように設計する手法をいいます。

また、断熱を利用して建物の保温性能を上げることで、屋外との熱の出入りを少なくすることもパッシブデザインの一種です。

断熱を利用する

建物を魔法瓶のように断熱することで、建物の外からの気温の影響を少なくします。

これにより、暖房や冷房にかかるエネルギーを減らすことが可能です。

太陽の直射日光を活かす

太陽の直射日光はとても大きなエネルギー源です。冬場は窓から直射日光をふんだんに取り入れ、夏場は窓から入る直射日光を極力防ぐ(日射遮蔽と言ったりします。)ように設計することで、冷暖房にかかるエネルギーを減らします。

一瞬、どちらも両立することは不可能なように思いますが、キチンと設計することでこの両立が可能なのです。

東西南北、方角によっても対策方法が違う点にも注意が必要です。

太陽の明るい光を活かす

日中、太陽の光を家の至る所に行き渡らせるための設計手法です。昼光照明などといいます。

例えば、リビングを明るくするために吹抜けを設けて、吹き抜け部分に窓を設ける方法などが挙げられます。

昼間に人工的な照明を使うのはもったいないので、極力家の中が日中明るくなるように設計します。設計の基本とも言えます。ただし、街中などで隣の家が近い場合などは、かなり設計者の腕が試されます。

『導光』と『採光』の2種類の方法が存在します。

太陽の熱を蓄える

太陽の熱を蓄えることを蓄熱と言います。

昼間に取り入れた太陽の熱の中で、余った分を太陽が沈んだ後にに利用する方法です。

風を取り入れる

風を取り入れることで、冷房に掛かるエネルギーを抑える手法です。

基本的な考えとしては、風の入る場所と抜ける場所を作ります。

また、風の取入れを検討する場合には、建物が計画される場所において、

どの方向から風が吹いてくるのかが分かっているとより良い設計となります。

周りに建物が無い場合は、どちらの方向から風が吹いてくるのかは非常に簡単なのですが、大阪などの街中では、隣近所の建物が邪魔をして簡単には分かりません。

なので、そこに長く住む人の経験によって、どちらからの風が夏場に良く吹くのかを聞き取ることも大切になります。

風の取入れ手法については、その地形独特の取入れ手法などかなり設計者の知識によるところが多くなります。

以上のような設計方法を総称して、パッシブデザインと言います。

ひと昔前までは、これを具体的にどれだけ省エネ出来るのかを数値化するのが 困難でした。しかし、現在ではパソコンのソフトを用いれば計算することも非常に簡単になっています。ですので、これらを設計に取り入れることでどれだけ光熱費を減らすことが可能なのかも、算出可能になってきました。

パッシブデザインの欠点

パッシブデザインの欠点とは

パッシブデザインの良いところは長期にわたってその効果が持続することです。これは、機械を頼りに省エネを行う、アクティブ手法では機械は5年~10年程度で壊れてしまうため、なかなか実現しづらいことです。

しかし、長期にわたって効果が持続するということをキチンと理解していないと、今の現状だけをみて設計することになります。

例えば、周辺の建物状況を考慮して、いつその建物によって日影になるかなどを考えて設計するとします。しかし、実際にはその建物は無くなってしまうことも考えられるわけです。

無くなった時のことを考慮せずに設計した場合、かえって最初の設計がハンデになってしまうこともあるのです。

また、省エネを意識するあまり、居住性を損なうような設計もあります。

例えば、南側に大きな窓を取り、居住性を無視して省エネになるからとわざとわざわざ性能の低い窓を利用すると言った例もあります。

このように、パッシブデザインは設計者の腕によるところが大きいのです。

理想的なパッシブ設計による間取りとは?

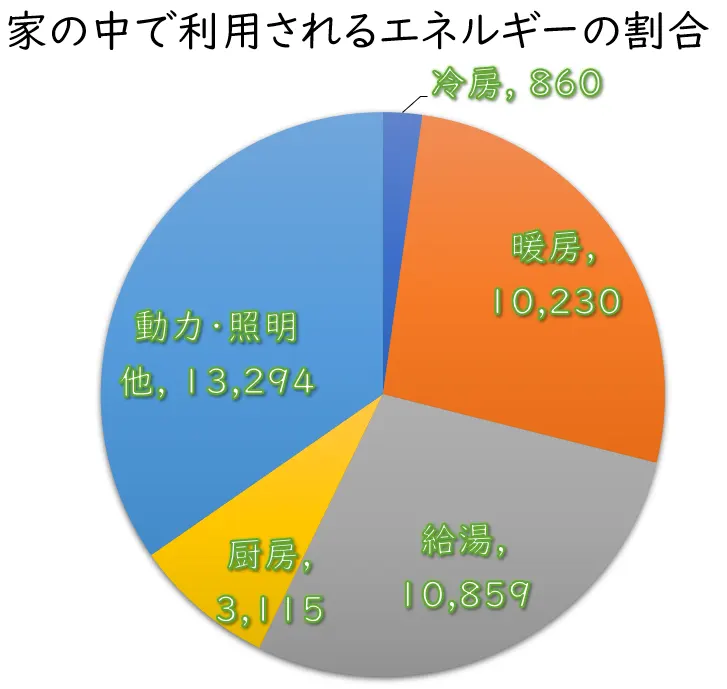

パッシブデザインは省エネを実現するための手法です。理想的なパッシブデザインとするためには、家の中でどこにどれだけエネルギーを利用しているのかを知る必要があります。

グラフを見て分かるように、家の中で最もエネルギーを使っているのは『暖房』です。これを減らすように設計すれば、相当な省エネが実現できるわけです。

最も家族が集まる場所はどこが良いか?

暖房を減らす方法としては、太陽の直射日光を極力取り入れることでした。

直射日光は窓から取り入れます。

窓に直射日光が当たる時間が長いのは南向きの窓です。

ですから、極力南に向ける窓は極力大きくとることが大切です

だからと言って、夏場に直射日光が入ってしまっては意味がないので、その対策もきっちり行う必要があります。

また、こちらの大きな窓からは家の中の熱が出ていくことも考えなければなりません。

なので、家の中から出ていく熱の量と家の中に入ってくる熱の量を比べて、最適な断熱・遮熱性能の窓を選ぶ必要があるのです。

また、省エネを意識するあまり居住性を損なってしまっては意味がありません。

そこに注意点が必要です。

南側に大きな窓を設置して、直射日光を採り入れるという事は、その場所は昼間とても明るい場所になり気持ちの良い空間となります。なので、南側に家族が最もよく集まる場所をもってくることが良いでしょう。

逆に北側の窓には夏以外直射日光は当たりません。ここからは熱が冬場に逃げていかないようにしなければなりません。

北側にはどのようなスペースを作ればよい?

ですので、北側の窓はなるべく小さくして、断熱性能の良い窓を使うと良いでしょう。

北側は窓が小さいですが断熱性能の高い窓を使う事で、小さな空間でも十分に快適に過ごせます。トイレやお風呂など大きなスペースが必要のない部屋を設けると良いでしょう。

これら以外にも、パッシブデザインを活かした良い間取りはまだまだ考えられます。

設計者の腕の見せ所なのです。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)