太陽光発電のパワーコンディショナーの違い

パワーコンディショナー(パワコン)とは?

パワコンとは、太陽光パネルが作る直流(DC)の電気を、家庭や電力系統で使える交流(AC)に変換する機械で、停電時に指定コンセントへ電気を出す「自立運転」機能を備える機種が多い。

住宅用のパワーコンディショナーの種類としくみ

住宅で実際に使用できる3タイプについて整理します。

1. ストリング/マルチストリング型(主流方式)

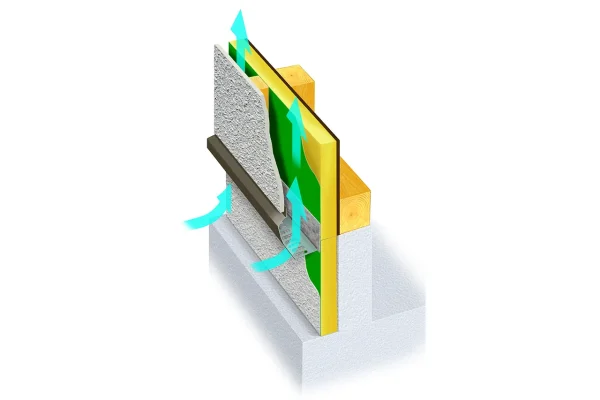

屋根の複数パネルを直列=ストリングでまとめ、1台のパワコンで直流(DC)→交流(AC)に一括変換する方式。

その時々の太陽光や温度に応じて最も発電できる電圧・電流に自動で合わせる仕組みであるMPPT(最大電力点追従)を複数持つ機種なら、方位の違う屋根面を回路ごとに最適化できる。もしない場合は屋根全体で1つの回路となり、一部の発電が影などの影響で滞ると全体がその滞った部分の発電能力となるため、全体に影響する。

主流の方式であり、コストパフォーマンスが高い場合が多い。

影が少ない・屋根がシンプル・初期費用を抑えたい場合に向いている。

一般的に10~15年での交換を見込む場合が多い。

保証について(2025年8月時点)

・パナソニック:住宅用パワコンを含む機器瑕疵15年(無償)

・シャープ:有償の「まるごと15年保証」で、住宅用システム(20kW未満)においてパワーコンディショナも対象に含められます。

<参考>SHARP シャープ株式会社

2. マイクロインバータ

パネル1枚ごとに小型インバータを背面に取り付け、屋根上でAC化。太陽光パネルの電気仕様が合えば、他メーカーのパネルにも装着可能(装着の可否は要確認)。

モジュール単位で最適化・監視でき、部分影の悪影響がその1枚だけに局所化する。このため、一部に故障が出ても全ての発電が停止することがない。

屋根の形状が寄棟や東西方向に切妻となる場合や隣家・煙突・谷どい(屋根に谷形状がある)などで影が出やすい場合、その影の影響がパネル全体に及ばないため、実効発電が有利になりやすい方式。

保証について(2025年8月時点)

・Enphase:住宅向けIQシリーズは「マイクロインバータは25年保証」。

<参考>enphase

3. DCオプティマイザ+専用インバータ(ハイブリッド)

各パネルにオプティマイザ(DC/DC)を装着して個別MPPT(太陽光や温度に応じて最も発電できる電圧・電流に自動で合わせる)し、地上の専用パワコンでDC→AC変換。モジュール単位の最適化・監視と、地上側インバータの保守性を両立する。太陽光パネルの電気仕様が合えば、他メーカーのパネルにも装着可能(装着の可否は要確認)。

マイクロほど屋根上の機器点数を増やさず、モジュール単位の最適化・監視が可能とし、保守性を高めたい場合に向いている。

保証について(2025年8月時点)

・SolarEdge:パワコン標準10/12年+延長20年可、オプティマイザ25年の保証構成。

<参考>solaredge.com

念のための確認事項

・認証の有無の確認

JET(一般財団法人 電気安全環境研究所)の系統連系保護装置等認証(発電した電気を街の電線などに流して問題ないかどうかの認証)

・パネルを別のメーカーとする場合

どの方式にせよ、パネルの発電能力に見合ったパワコンであるかの確認が必要。特に寒い時に電圧が上がるため、この際に十分なパワコン能力があるかの確認が必要。

・機能・使い勝手

停電時に自立運転が可能かどうか。停電時には1500W程度の出力があるのが使い勝手が良い。

複雑な形状の屋根にパネルを置く場合は回路単位やモジュール単位での発電が可能かを事前確認。また、パネル単位(マイクロ/オプティマイザ)か、回路単位(ストリング)での不具合の早期発見が可能かどうかも機種によって異なる。

総合発電効率が96%未満の場合、費用が安い可能性があるが最新のものでない可能性が高い。(2025年8月時点)

メンテナンスについて

JPEA/JEMAの保守点検ガイドラインに準じ、定期点検(3〜5年)で早期異常発見をすることが大切。所有者にも保安責任がある。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)