玄関やLDKの広さは建物の断熱性能次第!?

家づくりを始めるきっかけとなるのは、子供が増えたりして今住んでいる家が狭く感じるようになったことがきっかけという事が多いでしょう。

「どうせ家を建てるなら、広い家にしよう!」と言う人も多いのではないでしょうか。

とは言うものの、建てられる敷地は決まっていて、広く使用にも実際の大きさは限られています。

そこで、今回は実際の大きさより広く感じる方法について考えていきましょう。

部屋の広さ感覚を決めるのは?

まず、実際の床の面積以外にその空間の広さを感じさせているものは何でしょうか。

これには一般的に大きく下の2つの方法があります。が、今回は3つめの新たな手法を紹介したいと思います。

- 視点間距離

- 空間的明度

小難しく書いていますが、これらはとてもシンプルです。

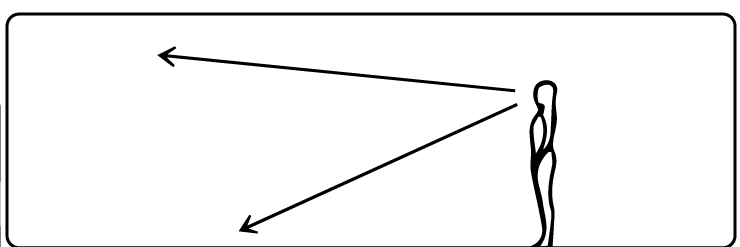

視点間距離とは、ある場所に立った時に視線がどれだけ遠くに抜けるかという事です。

つまり物理的な広さのことを表しますが、床の面積以外にこの視点間距離をどのようにして長くするのかがポイントになります。

例えば、天井を高くしたり、窓を高いところに設置すると言った手法が考えられます。

そして、もう一つの空間的明度はその空間がどれだけ明るいかという事です。

明るいと広く感じ、暗いと狭く感じる。

これも暗いと視界が狭くなることに起因します。

(ただし、明るすぎると逆に狭さを感じるようにもなる)

簡単には、窓から昼間の光を沢山取り入れたり、壁の色を白色にしてなるべく光が反射する量を増やしてやる方法が考えられます。

上記の2つについては、どこかで聞いたことがあるかもしれません。

しかし、今回は3つ目の新たな手法をここで紹介します。

その方法がなんと、「断熱性能を高める事」なのです。

高断熱住宅なら家が広くなる??

断熱性能を高めると家が広くなる。

そんなことを言われると、疑いたくなる気持ちもあるかもしれません。

しかし、実際に調べてみると高断熱住宅の家ではそのような傾向があることが分かっています。

実際の大きさとして広くなるのは何故?

高断熱住宅がどうして家を広くするのでしょうか?

答えは非常にシンプルです。

暖冷房が効きやすくなるために、不要な間仕切りやドアを無くすことが出来るからです。

例えば、玄関とリビングの間にあるホール。

ここは、従来は通るだけの空間です。なので、実際には機能としてはあまり役には立っていません。

そこで、高断熱住宅で暖冷房十分に効くのであれば、ホールとリビングとの間のドアや間仕切りを無くして、繋げてしまえば良いのです。

こうすることで、玄関も広く感じるようになるし、リビングも広々と感じることが出来るようになるのです。(もちろん、目線の問題はあるので、玄関先から内部を見られるのが嫌な場合はひと工夫が必要です。)

また、階段についても階段用の仕切りやドアは不要になります。もちろん、従来必要だった廊下も無くすことが可能となり、その分玄関やLDKが広くなります。

実際に、高断熱住宅ではドアの無いリビング階段が非常に多いのです。

心理的な広さも広くなる!

高断熱住宅であれば、心理的な広さも広くすることが出来ます。

先に紹介した、視線を遠くまで届くようにしたり、明るさを明るくする方法と全く同じ方法が使いやすくなるのです。

それは、窓の大きさを大きく出来る事です。

従来であれば、窓を大きくするとLDKが寒くなってしまう事が問題でした。

ですので、そのことを考えるとあまり窓が沢山の建物を計画することは、冷暖房費が気にならないと言う時に限られていました。

しかし、現在では断熱性能の高い窓(トリプルガラスの樹脂窓)がありますので、少々大きくしたところで、さして冷暖房費は変わりません(ただし、十分な設計上の注意は必要です。)

窓を大きくすれば、視線は窓の外まで伸ばすことが可能だし、窓から入って来る光の量が増えて日中の屋内を明るくすることが出来ます。

こうした理由から、心理的な広さも大きくすることが可能なのです。

行動範囲も広くなる!!

更に高断熱住宅にすると、冬場に実際に活動する空間まで広くなります。

これはどういう事かと言うと、冬場に寒い家にいると行動がおっくうになり、じっとしていることが多くなることから来ています。

例えば、家の中が寒いと「コタツの中に入ったまま」過ごしたり、「ストーブの前でじっとした」まま過ごしたり、あるいは毛布などを被ってじっとしていることが多くなります。

これに反して、家の中が均一の温度になるとこのようにじっとしていることが無くなります。

これは寒くなくなったことによって、動くことに対して体がおっくうに感じなくなるためです。

空間的な広さや、心理的な広さの他に、実際の行動範囲も広くなるのです。

冬場暖かく過ごせることが生活をとても豊かにすると言えそうです。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)