床下エアコンでの暖房は設定温度が重要!!

床下エアコンを利用して暖房する手法は、頭寒足熱と言って人間が快適に感じる足元を暖めて、頭は冷やしたままとする暖房としてうってつけです。

また、床板(フローリング)自体を暖める手法なので、立っている状態で人間の体が唯一接している”足”に伝わる熱が暖かくなるため、相乗効果でより暖かい感覚になります。

そんな床下エアコンですが、今回は設定温度の違いによる、省エネ性能の違いについて解説致します。

床下エアコンの仕組み

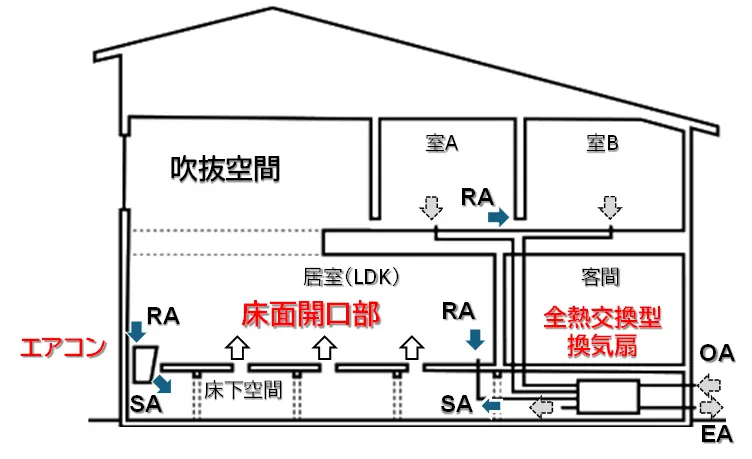

ここでは、改めて床下エアコンの仕組みを説明します。

上の図のにあるように、エアコンの吹き出し口が床下側にあるエアコンのことを床下エアコンと言います。

通常の床断熱の場合、断熱材は床板(フローリング)の真裏に施工されていて、床下空間は屋外になります。

しかし、床下エアコンの場合は、”基礎断熱”と言う手法で断熱しているため、床下空間が屋内となります。

この屋内空間となった、床下空間を暖房の空気で暖めるのが床下エアコンと言われる由縁です。

先ほどの説明にもあったように、床下空間を暖めるため、通常であれば冬場にとても冷たくなる床板(フローリング)が暖められると同時に、暖気が下から上がっていく状態となるため、足元から暖かくなります。

このため、頭寒足熱の状態に近づくことになります。

床下エアコンには高断熱住宅が必須

床下エアコンを成立させるためには、高断熱住宅が必須です。

と言うのも、通常は冷たい空気が屋内にあると、この冷たい空気が重いため床下空間に降りてしまうからです。冷気が床下空間に降りてしまえば、床下空間自体がなかなか暖まらないばかりか、下手をすれば誰もいない空間を暖めようと、エアコンが永遠に稼働し続ける可能性があります。

しかし、高断熱住宅であれば、家の中で最も外の寒さの影響を受けやすい開口部(窓)の断熱性能が高いため、窓からの冷気がそもそもあまりありません。ですので、開口部の断熱性能が良ければ良いほど床下エアコンが効きやすくなります。

床下エアコンは設定温度が重要

床下エアコンの場合、通常のエアコンと違う稼働状態となります。

通常の壁に付けるタイプのエアコンであれば、リモコンの設定温度と室温が最終的にはほぼ同じとなります。

しかし、床下エアコンはシステムが複雑であるた故にリモコン上の設定温度と室温が必ずしも一緒にはなりません。このため、床下エアコンは設定温度が重要になります。

もし、詳細を知りたい場合は以下の参考からPDFをダウンロードして下さい。

<参考>高断熱住宅の床下暖房時の基礎スラブ蓄熱状態とエアコン消費電力

何度に設定するのが良いのか?

では、実際に何度に設定すると良いのでしょうか?

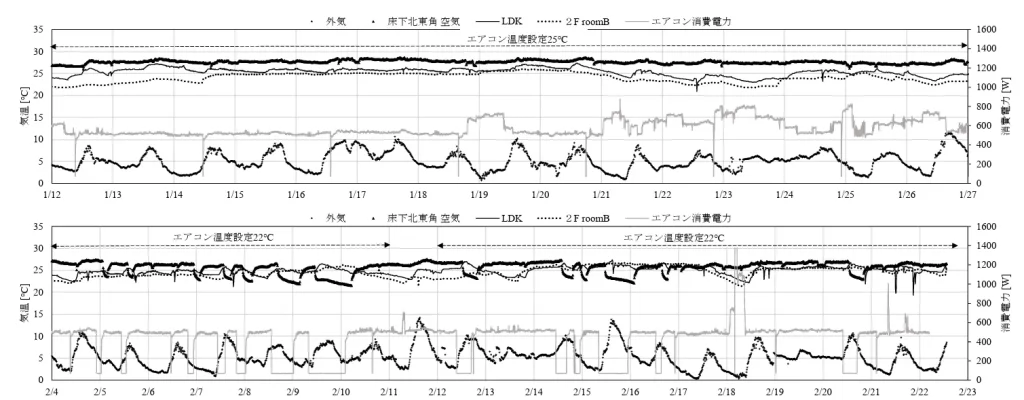

上の図は上段に設定温度を25℃とした場合。下段に設定温度を22℃とした場合の温度の推移とその際のエアコンが消費した電力の推移です。

グラフでは見づらいですが、計測した期間のLDKの温度は、25℃設定の場合で平均25.4℃(外の温度平均5.0℃)、22℃設定の場合で平均25.1℃(外の温度平均5.4℃)でした。つまり、設定温度ほど実際の室温の温度差は無かったことになります。

この差の原因は何か?それは、床下エアコンのシステムが通常の壁掛け式のエアコンに比べて複雑だからです。

同じ温度になるのであれば、設定温度は22℃とする方が良さそうです。

どの程度省エネになるのか?

今度は22℃設定の場合と25℃設定の場合の比較で、どの程度省エネになるのかです。

温度状況はほぼ同じなので、当然22℃設定の方が省エネになります。

実は先ほどのグラフの上段(25℃設定)では、「エアコン消費電力」が常に600W程度消費されています。

これに対してグラフの下段(22℃設定)では、「エアコンの消費電力」が50W程度まで下がっている時間帯があります。特に2/9~2/10にかけては、殆ど一日中50W程度のままとなっています。

つまり、エアコンが設定温度に達して、暖房を止めている時間帯が全く異なるのです。

この結果、日中(午前8時~午後8時)では37%消費電力が減り、夜間(午後8時~午前8時)は22%消費電力が減りました。

まとめ

床下エアコンに関して言えば、通常の壁掛けのエアコンとシステムが違うことをまずは知っておいて下さい。

その上で、設定温度によって消費電力が全く異なることも把握しておいた方が良いでしょう。

設定温度を無駄に高くしても、それほど効果が得られないため、寧ろ極力温度設定は低くすることをお勧めします。

目安としては22℃程度の温度設定が推奨値です。

実際の電力代についてはこちらを参考にして下さい。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)