住宅用太陽光発電に必要なコストを知る

太陽光発電については、このブログでも多数の記事で紹介してきました。

太陽光発電は必要か?メリット・デメリット

太陽光発電の設置がなぜ義務化されるのか?

太陽光発電のベストな設置角度とは?

陽光発電買取制度が大きく変わります!

近未来の太陽光発電:ペロブスカイト太陽電池

今回はこれまで触れてこなかった、料金体系の話や、種々ある太陽光発電の種類についての整理と、知っておくべきメンテナンスコストについて触れておきます。

光熱費だけでなく「賦課金」まで下げられる

電力会社の明細にある再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電気の使用量(購入量)に比例して請求されます。これは、太陽光発電の設置如何に関わらず、全ての家庭に適用されています。2025年度の単価は1kWhあたり3.98円に見直されました(標準家庭で年数千円規模)。

自宅で発電して自家消費すれば、その分、電力量料金が減るだけでなく、賦課金の支払い分も同時に減らせる——これが住宅用太陽光の静かな“二重の節約効果”です。賦課金の仕組みと2025年度単価は経産省の公表が参考になります。

<参考>2025年度の賦課金単価

ライフサイクルで見てもCO₂メリットは大きい

太陽光発電は以前にも触れたように、カーボンニュートラル促進のために国や自治体が積極的に普及を進めています。しかし、太陽光発電は「作る時や処分時にCO₂が多いのでは?」という疑問が湧いてきて、実際に太陽光の設置は意味が無いとする住宅業界関係者すらいます。しかし、これはデータ上は大きな間違いです。

これを検討するのによく用いられる指標は、ライフサイクルCO₂と呼ばれる指標です。これは、どんな製品でも製造・輸送・運用・廃棄までの間に排出されるCO₂の量を算出して比較するためのものです。国際機関であるNRELの整理では太陽光のライフサイクルCO₂排出は概ね数十 g-CO₂/kWh。NRELの最新版まとめ図では中央値が約40 g-CO₂e/kWhです。日本の電力では約400gCO₂/kWhとされていて、これに比べればはるかに少ない値になるのです。

<参考>Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation: Update

<参考>東京電力での2023 年度の CO2 排出係数

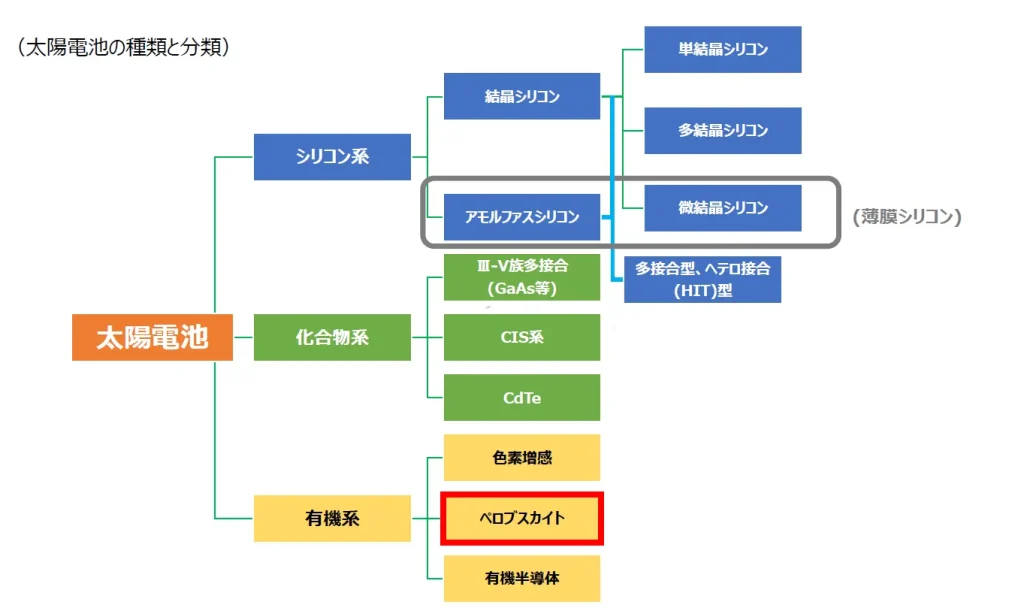

住宅で使用されている“パネルの種類”と特徴

太陽光発電の種類には上の図のような種類があります。しかし、これら全てが住宅用に利用されているわけではりません。住宅用で主流なのは結晶シリコン系(単結晶、多結晶)。薄膜系のアモルファスシリコンやCIS/CIGSも一部で使われます(国内ではCISの導入実績が長い)。それぞれの要点は次のとおり。

- 単結晶シリコン(c-Si:PERC/TOPCon/HJTなど)

量産モジュールの効率は20%超が一般的

屋根面積が限られる住宅と相性良

HJT(ヘテロ接合)は結晶に薄いアモルファスSiを重ねる構造で高効率・低温特性に強み - 多結晶シリコン

旧主流。効率は単結晶よりやや低め

近年は価格差が縮まり、住宅では単結晶優位 - アモルファスシリコン(a-Si)

薄膜で軽量。

直射が弱い条件や高温時のロスが小さいが、モジュール効率は低めで屋根面積を多く必要

現在の住宅での採用は限定的 - CIS/CIGS

薄膜の化合物系。

曇天・低照度の追従が良いとされ、ガラス一体感の外観も人気。

効率は単結晶に一歩譲るが、条件次第で総発電量が競るケースも。

結論:屋根面積が限られる一般的な新築は「単結晶」一択になりやすい。北面や部分影が避けにくい、意匠を優先したい等ならCIS/CIGSも検討余地あり。ただし、2025年現在では海外製メーカーのみの販売となっている。

パワーコンディショナ(パワコン)の種類・寿命・保証・交換費

太陽光発電システムでは、パワコンと呼ばれる器機の交換が途中で必要になります。

この点は十分に理解した上で太陽光発電の選択をするべきです。

- 寿命と点検の考え方

住宅用パワコンはおおむね10〜15年が交換目安。JPEAのQ&Aでも10年程度経過後の点検・更新計画が推奨されています。<参考>JPEA(太陽光発電協会)Q&A - 保証

多くの国内メーカーは製品保証10年、有償延長で15年が多い。

(※パワコンの補償については、種類によってさまざまであり、別記事にて纏める予定です。) - 交換費用の目安

本体と工事込みで20〜35万円台の事例が多く、機種・設置条件で増減。新築時に「将来のパワコン交換費」を見込んでおくとよいでしょう。

システムのメンテナンス&維持費

- 頻度と費用感

住宅では点検1回あたり数万円(例:4万円前後)が相場のようです。保証満了前に点検することが特に重要です。 - 保険と災害

火災・落雷・風雪害は火災保険の特約やメーカーの自然災害補償の対象となる場合があります。導入時に確認しましょう。

廃棄・リサイクルと将来費用

使用済みモジュールは適正処理・リサイクルのガイドラインが整備されています。自治体がリサイクル補助制度を用意するケースもあり、今後処理が必要になった段階で自治体の補助金制度をチェックするとを良いでしょう。

屋根形状・足場の要否で費用はさまざまですが、住宅程度の規模では数万円〜十数万円のレンジが案内されることが多いです(容量・地域で変動大)。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)