おすすめの加湿器の選び方

加湿器は必要か?

加湿器は必要なのでしょうか?

答えは、省エネを望む限りは加湿するべきです。

なぜかと言うと、省エネな住宅にするためには暖房機は必然的にエアコンになります。

<参考「暖房機器はどんな器具が最適か?暖房費?最適な温度は何度?」>

ストーブやファンヒーターなどで、ガスや灯油を利用する場合はこれらの燃料自体が熱とともに水に変わるので、加湿は不要です。(それと一緒に二酸化炭素も吐き出しますが。)しかし、エアコンは暖めた空気を押し出すだけなので加湿は通常しません。

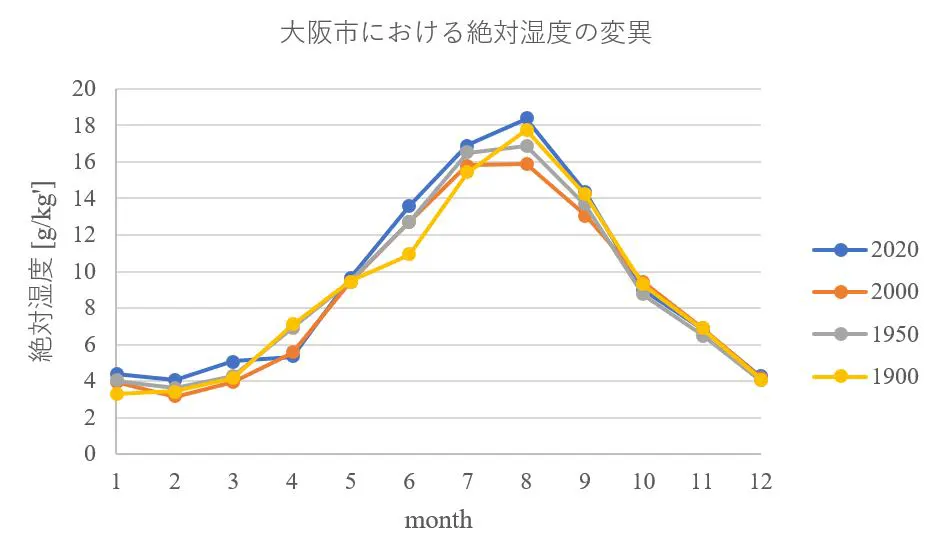

下を見てください。大阪市の絶対湿度というものです。(計算では1気圧としています。計算式は気象観測のための常用表から。)

これは、温度に関わらずその空気がどの程度湿気ているのかを表す数値です。

大阪の冬はとても乾燥していることが分かると思います。

つまり、冬場は家の外の空気は乾燥しているのです。

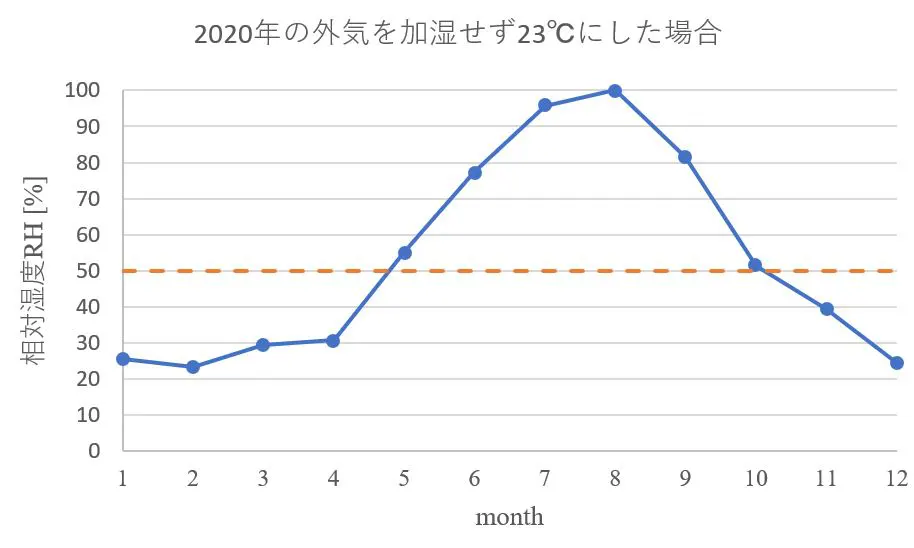

この外の空気を加湿しないまま、室温の快適温度23℃にした場合はどうなるでしょうか?

快適な湿度が50%前後と言われていますので、冬場は相当低く、20%程度に下がってしまいます。

ですので、冬場は必ず加湿が必要になるのです。

(※ このグラフはあくまで、23℃にした場合のグラフです。夏場は通常28℃程度にするのが一般的なので、夏場は参考程度にしてください。)

加湿器の種類とおすすめの加湿器

加湿器には主に4つの種類があります。

どの種類を選ぶのかによって、電気代(省エネ性能)が変わってきます。

超音波式加湿器

電力を超音波に変え、その振動によって霧状の粒を発生させます。

これはまだ水蒸気になりきっていない状態の水を細かくしたものを空気中に放出する仕組みとなっています。フィルターがないと水の中のカルキなども含まれたまま空気中に放出されるので、あたりが白くなってしまうこともありますので、フィルター交換は割と頻繁に必要となります。消費電力は20~25W程度で低めに抑えられます。この体部であれば、アロマオイルを混ぜ込んで放出することも可能です。

スチーム式(加熱式)加湿器

電気ヒーターと同じ要領で水を暖めて蒸発させます。仕組みが単純な分価格は安いですが消費電力は非常に高く、300~500Wにものぼります。

省エネを考えた場合はあまりおすすめ出来ません。

また目に見えるスチームは水の状態のままとなりますが、沸騰させるため除菌はされた状態となります。

気化式加湿器

フィルターに水を含ませて、フィルターに風を当てて水蒸気にする仕組みです。

水の粒ではなく、完全な水蒸気として放出されるので不純物が最も少なくなります。消費電力が最も低く、5W程度で気化が出来てしまいます。

ハイブリッド(加熱気化)式加湿器

仕組みが複雑なため、本体自体が高価になっています。

消費電力はスチーム式に比べると低く抑えられますが、それでも100W~150W程度あります。

以上が加湿器の種類になります。これを踏まえて必要な加湿能力が加わった機種を選ぶことをおすすめします。

加湿の能力については、高断熱住宅の場合は専門家に相談する方が良いでしょう。

オーバースペックでも駄目ですし、能力が足らないと十分な加湿が出来ません。

また、加湿過程においてはエアコンがフル稼働する必要性も出てきます。

この辺も考慮に入れた、省エネ設計が必要となります。

その他の機能として、プラズマクラスターを搭載した機器や空気清浄も兼ねた機器などがあります。空気の清浄度は、家の換気状況に大きく左右されるので、こちらと照らし合わせて考える必要があります。

例えば、換気扇の方で十分に外からの空気がフィルタリングされて十分にきれいな状態で入ってくるのであれば、それほど重要な要素ではありません。

とはいえ、近年ではコロナウィルス対策として空気清浄を利用する向きもあるので、何の目的で利用するのかをしっかり把握した上で機器選びをするべきでしょう。

また、機器内に残る水分はそのまま残しておくとカビの温床になります。なので、できるだけ手入れが楽な機器を選ぶことも選択肢の一つです。しょっちゅう利用している間、それほどカビは生えませんが季節が変わって稼働率が低くなるとカビが繁殖するようになります。この際の掃除が大事になります。

加湿器の置き場所に注意!!

さて、機器選びが終わったら今度はその置き場所です。

置き場所については、なるべく上の階よりも下の階に置きましょう。水蒸気の入った湿った空気は乾いた空気よりも軽いので、上へ上へと上昇しがちです。置き場所は1階の方がベターです。

また、窓の付近に置くことは避けるべきです。窓付近は壁に比べて温度が低くなるので、機器から出てすぐの水蒸気が窓に当たると結露してしまう可能性があります。これを避けるためになるべく暖かい場所に置きましょう。

資料請求・お問い合わせ

資料請求・お問い合わせ

太田(健康・高断熱住宅専門家)

太田(健康・高断熱住宅専門家)